本校では、アクティブ・ラーニングを型にはまった授業方法・学習活動とは捉えていません。「主体的・対話的で深い学び」を実現するための多様な学びと位置付けています。「活動あって、学びなし」という状況に陥ることなく、生徒の学力(資質・能力)向上を目指していきます。

<事例1>物理ワークショップ(2年生)

本校の物理の授業では日常的にアクティブ・ラーニング型授業を行っています。ここでは2年生で行っている物理ワークショップの紹介をします。

答えがひとつとは限らない(トランスサイエンス)科学と社会との関わりについて、どのように探究していくのか,アクティブに学んでいきます。

物理ワークショップ(言語活動)の概要はこちらをご覧ください(指導案)

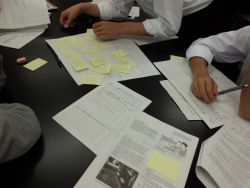

(WS1)ガイダンス・放射線の基礎知識・資料配付 放射線の基礎知識を講義形式で学んだ後、イギリスの教科書(英文)を基礎資料として、グループ毎のテーマに沿って調べ学習を始めます。ファシリテータ・プレゼンタなどの役割分担を行い、個人ワークシートに自分の調べた内容を記録していきます。

(WS2)シンキングツール(KJ法)によるストーリー構築 個人で調べた事項をKJ法を用いてグルーピングしていくことで、自分のグループのプレゼンテーションのストーリーを構築します。調べた事実からさらに調査を深め、課題を明確化していきます。

(WS3)プレゼンテーション&ディスカッション1 グループごとに、寸劇風あり、テレビ講座風あり、様々な工夫を凝らしたプレゼンテーションを行います。あえてPCを使用せず、画用紙によるプレゼンテーションです。

(WS4) プレゼンテーション&ディスカッション2 プレゼンテーションの続きです。グループプレゼンテーションの後は、オーディエンスから厳しい質問が出され、活発な質疑応答が繰り広げられます。その後、グループから出られた「問いかけ」に対してグループディスカッションを経て、レポートに進むことになります。

<事例2>1学年宿泊研修でワールドカフェ

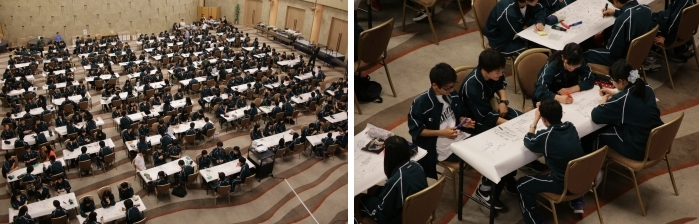

1学年4月に行われる宿泊研修の取組のうち、学習に関する研修でアクティブ・ラーニング型のグループワークを行っています。ここではその一例を紹介します。

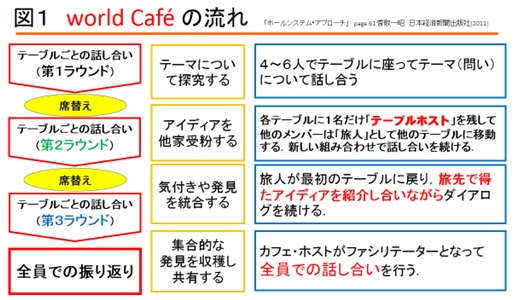

(1)ワールドカフェ

ワールドカフェとは、カフェのようにリラックスできる環境の中でテーマに集中した話し合いを重ねることにより、多様なアイディアを結びつけ、深い相互理解や新しい知識を生み出す会話の手法です。4~6人という少人数でテーブルを囲んで話し合うこと、時折メンバーを交代し、模造紙にいたずら書きをしながら会話を進めていきます。

出典:「ホールシステム・アプローチ」香取一昭 日本経済新聞出版社(2011)

(2)教科の学習

<数学>

・各自演習→解説→グループ考察(教え合い)を3セット

・どこが分からないか探り当て、友達に聞き、教え合い、理解を深めます。

・「分からないことは恥ずかしくない」「分からないことがあるから成長できる」を実感します。

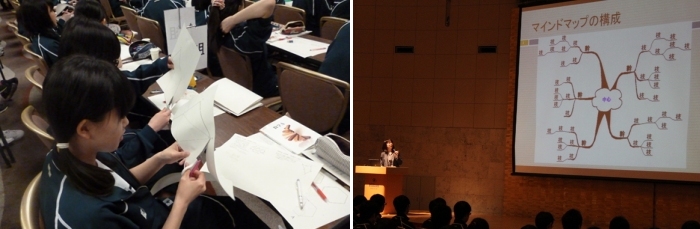

<国語>

・KJ法やイメージマップなどの思考ツールを用いてグループディスカッションをしながら意見をまとめていく過程を学びます。